无影灯下,电极精准植入少年脊髓外侧的硬膜间隙,微电流经过受损的神经,肌电信号的波纹在监护仪上跳动。

这是11岁脊髓损伤患者M同学打破康复瓶颈的起点,也是海南大学脑机芯片神经工程团队在临床一线写下的生命注脚。

面向患者需求 锚定技术关卡

2021年,海南大学生物医学工程学院副教授梁丰研正式加入脑机芯片神经工程团队。该团队深耕脑机芯片与器件研发,探索脑机接口与神经调控技术在脑疾病诊断与治疗、肢体损伤康复、人工智能等领域的应用,为脑科学、脑疾病及其他神经研究提供新手段、新方法,并且推动研究成果产业化,造福广大患者。

脊髓损伤患者常常面临肢体瘫痪、感觉丧失、大小便功能障碍等问题,生活质量受到严重影响。传统的康复治疗方法虽然在一定程度上有所帮助,但对于神经功能的恢复效果有限。

近年来,硬脊膜外电刺激作为一种新兴的治疗手段,日渐受到关注。硬脊膜外电刺激通过在脊髓硬膜外植入电极,向神经回路传递电刺激,以增强神经网络的兴奋性,从而帮助患者恢复运动和感觉功能。

自90年代末20世纪初开始神经调控被用于脊髓损伤治疗,尤其2010以来,瑞士Gregoire团队先后在鼠、猴和人上验证该方法对脊髓损伤康复有一定的疗效,验证了该技术临床应用的可行性。我国天坛医院韩小弟主任在这一疗法上积累了多年的经验,开展了多例硬脊膜外电刺激治疗脊髓损伤的新兴疗法。“因为进口设备费用高昂,国内研究尚不完善,脊髓损伤患者往往会将神经调控技术作为‘最后一次尝试’。”梁丰研说。

博士期间主攻外骨骼机器人研究的他,看到了脑机接口技术的应用前景,并开始思考“外骨骼+”的可能性。

医校联合 疗法创新

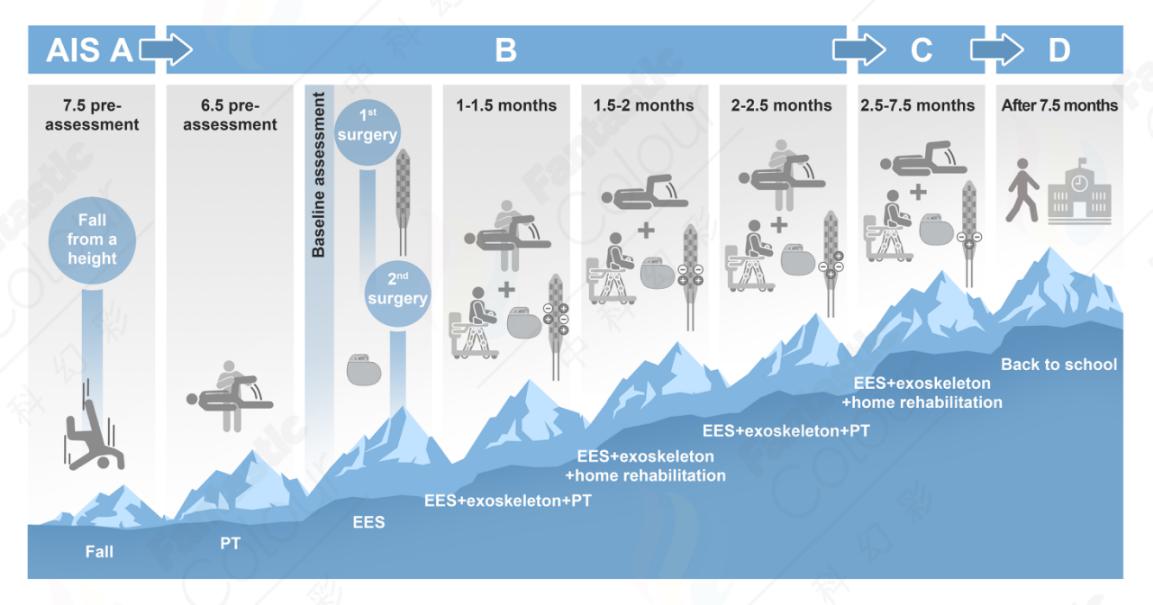

2024年3月,11岁的海南少年M同学从7楼坠落,脊髓损伤评级为AISA A级(完全瘫痪)。历经半年康复,M同学勉强恢复至B级,康复陷入瓶颈。家属辗转求医,海口市人民医院康复医学科宋振华主任医师的一条消息点燃了他们的希望:海南大学与北京天坛医院合作的“脊髓电刺激+外骨骼”新疗法正在海南首次开展。

三方协作迅速启动,北京天坛医院韩小弟主任团队主导手术方案,海口市人民医院康复科制订康复方案,海南大学团队负责神经调控技术支持与量化跟踪。

2024年11月,M同学接受硬脊膜外电极植入手术,成为海南省首例接受脊髓电刺激手术的脊髓损伤患者。

电刺激产生的肌电信号伪迹往往会对刺激参数和位点的调节造成严重干扰,影响电极植入的准确度。团队根据临床需求,研发出了EMG自适应滤波算法。该算法能精准剥离伪迹,还原真实肌电信号,确保电极能精准植入,为术中术后的参数调整装上“透视眼”。

团队提出了“神经调控+机器人康复”的先进康复治疗方案。在采用硬脊膜外电刺激促进肌肉激活的同时,让患者佩戴外骨骼设备,以提供物理及动觉反馈,辅助运动训练。双管齐下,实现“1+1>2”的治疗效果。

团队还利用无线肌电、红外运动捕捉等量化评估系统,代替传统较为粗糙的量表,为临床提供科学标尺,帮助医生更好地了解患者状态,及时调整治疗方案。肌电信号、步态运动轨迹、关节角度、重心变化……显示屏上的数据显示着微小却持续的进步。

截至2025年6月,M同学由ASIA A级恢复到D级,双侧下肢肌力、运动、感觉均有提升,下肢感觉平台下移两节,步速明显提高,步态明显改善。

M同学将在今年9月重返校园。“海南大学团队给了我们家属莫大的安慰和支持,希望他们能更快地研发出临床治疗设备,为广大病患减轻痛楚。”M同学的家属说道。

双路径研发 打通脑机接口“技术隧道”

“自研植入式脑机接口专用芯片,并真正将其应用于临床医疗器械产品,需要经过质量检测、伦理许可、临床试验等流程,周期需要至少5年以上。”为了尽快突破,团队决定“双管齐下”。

团队负责人殷明教授带领团队聚焦于高密度神经信号采集芯片和神经调控芯片的自主研发,力求突破技术“卡脖子”的难题。而梁丰研则从脊髓电刺激临床着手,提前积累临床数据,开发相应算法,探索外骨骼联合治疗方案。团队“兵分两路”,通过双路径研发,打通脑机接口技术从硬件自主研发到临床应用的关键“隧道”。

学校为团队提供了良好的科研条件,配备了非人灵长类模式动物研究基地、MRI影像中心等科研平台,使得团队能够同时在动物和临床开展试验,促进生物医学、电子工程等多学科的交叉融合,推动“跨学科”研究。

团队先后研发出三款核心芯片(SX-R128S4高通量神经信号采集及刺激芯片、SX-S32高自由度神经调控芯片、SX-WD60低功耗无线传输芯片)。这三款核心芯片在神经信号采集精度、调控自由度及无线传输效率等关键指标上均达到国际顶尖水平,打破了该领域长期依赖进口芯片的被动局面。

同时,三者构成的采集—调控—传输技术闭环,覆盖了脑机接口全链路需求,使得我国实现了脑机接口全链条芯片技术自主可控。

“当前脊髓电刺激疗法费用仍然是门槛,”梁丰研目光坚定,“我们正联合国内企业攻关,希望让二三十万的治疗成本成为历史。”

据了解,团队研发的神经信号采集及刺激芯片、神经调控芯片已完成科研成果转化,有望降低目前神经调控器件的费用,这将为脊髓损伤、帕金森、癫痫等神经系统疾病的患者带来福音。

“团队将与国内顶尖团队合作,继续研发更适配的电极,推进自研芯片的临床检测,实现更精准的调控,争取早日将动物实验的成果转化为患者可用的脑控器件。”梁丰研告诉记者。

从解码神经信号到重塑生命尊严,这支扎根海南的科研团队不断实现技术突破,探索着脑机接口赋能医疗的广阔可能,传递着科技工作者的温度与担当。

科研与临床两端协同“掘进”,技术“隧道”终会贯通,对患者而言,那是充满希望的时刻。

(中国日报社海南记者站 陈博文 | 廖丹丹、庞德飞、王一钦、符涛)